Chaque année, le 11 novembre, on entend la sonnerie « Aux Morts », on voit les drapeaux, les monuments aux morts et les fameux Bleuets de France fleurir sur les vestes. Mais, derrière cette date symbolique, il existe une réalité beaucoup plus complexe, et parfois même déroutante. L’Armistice du 11 novembre 1918, signé dans un wagon à Rethondes, a mis fin aux combats entre l’Allemagne et les Alliés, comme le rappelle le site officiel de l’ONACVG. Chaque année, comme conseillère municipale, j’assiste à la cérémonie de Réau, devant notre monument aux morts, et je réalise toujours que cette journée cache énormément d’histoires méconnues. Certaines feraient presque croire qu’on parle d’un film, mais non, tout cela s’est vraiment passé. Retour sur cette journée du 11 novembre 1918, qui n’a pas été une journée de paix pour tous. Décryptage.

Un cessez-le-feu mais pas immédiat !

Le premier fait surprenant, c’est que la guerre a continué plusieurs heures après la signature de l’Armistice. Le document a été signé à 5 h 15 du matin, mais le cessez-le-feu n’était prévu qu’à 11 h précises. Entre ces deux moments, les combats ont continué… intensément. Plus étrange encore, certains généraux ont volontairement incité leurs troupes à attaquer avant 11 h pour gagner du terrain, obtenir un village, un pont, une position stratégique. C’est ainsi qu’un soldat américain, Henry Gunther, est considéré comme le dernier mort officiel de la Grande Guerre, touché à 10 h 59, littéralement une minute avant la fin. À Réau, quand je vois nos noms gravés sur le monument, je me demande toujours combien sont tombés dans ces dernières heures absurdes.

Une signature dans un endroit inattendu

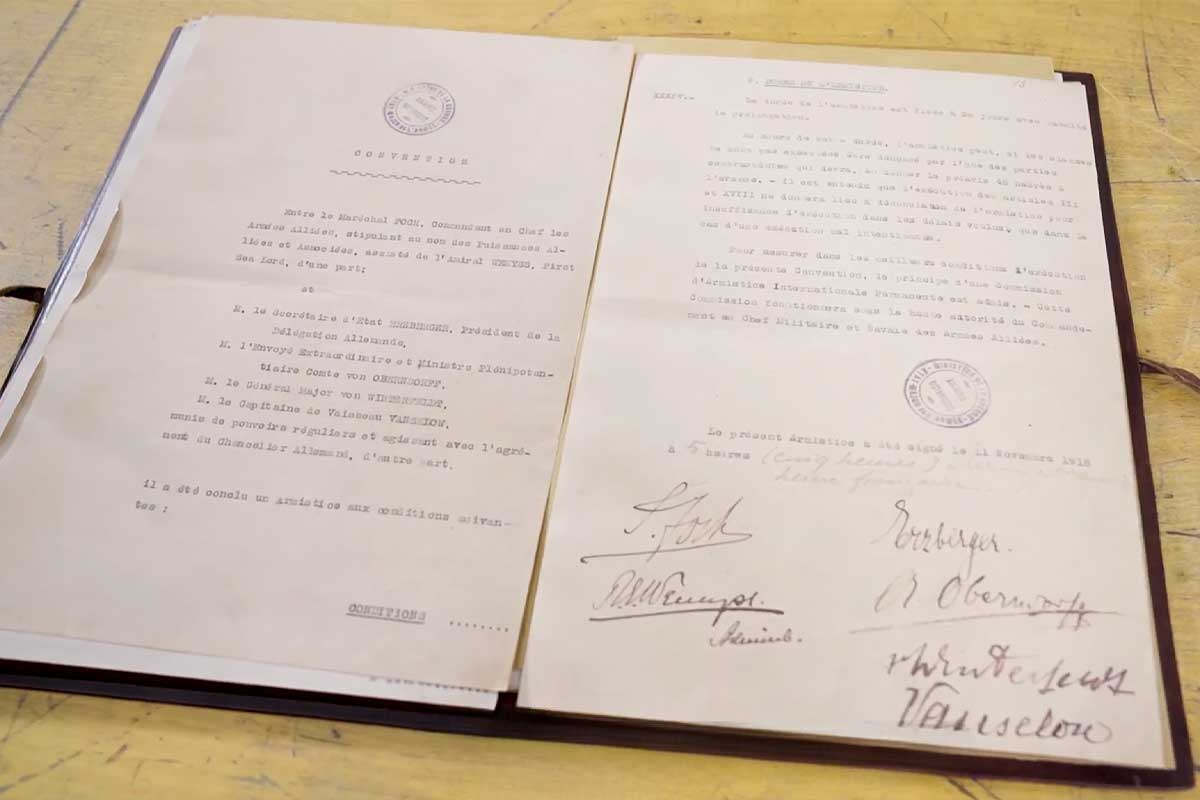

On imagine souvent une grande salle solennelle, des drapeaux, des discours. En réalité, l’Armistice a été signé dans un wagon de train, au beau milieu de la forêt de Compiègne. Pourquoi un wagon ? Parce qu’il permettait de garantir la discrétion, d’éviter les attaques aériennes et de garder une neutralité du terrain. Autre détail peu connu : le célèbre wagon a ensuite été exposé, déplacé, récupéré par Hitler en 1940 pour symboliser sa revanche, puis détruit en 1945. Il n’en reste aujourd’hui qu’une reproduction, mais l’histoire de ce wagon a traversé les régimes, les guerres et les propagandes. Pour la France, ce fut le Maréchal Foch, commandant suprême des Forces Alliées qui apposa sa signature.

Des villes qui ont célébré l’Armistice… trop tôt

Plusieurs journaux ont annoncé la fin de la guerre dès le 7 ou 8 novembre, entraînant des scènes de joie précoces. Des cloches ont sonné, des habitants ont défilé, certains cafés ont organisé de petites fêtes. Mais, la guerre n’était pas finie. L’erreur vient d’une dépêche mal traduite, ensuite relayée comme ce que l’on appellerait aujourd’hui une fake news ! Imaginez aujourd’hui une info mal vérifiée qui enfle sur Facebook : exactement la même mécanique, mais version 1918. Étonnant et assez dramatique en y repensant, non ?

SGA du ministère des Armées (capture d’écran vidéo YouTube)

Le coût humain de la dernière matinée

On pense souvent que le 11 novembre fut un soulagement immédiat. La réalité est beaucoup plus douloureuse : 11 000 soldats furent tués, blessés ou portés disparus le 11 novembre 1918, uniquement dans les dernières heures. C’est plus que certains jours de bataille du début de la guerre. Pourquoi autant ? Parce que des officiers ont refusé d’attendre 11 h, persuadés que chaque mètre gagné serait comptabilisé politiquement. Ce paradoxe tragique reste l’un des grands tabous du 11 novembre.

Le silence étrange qui a suivi 11 h

À 11 h précises, tout s’est arrêté d’un coup. Les témoignages parlent d’un silence « assourdissant ». Après quatre ans de canons, de tirs, de bombardements, entendre le silence pour la première fois a bouleversé les soldats au point qu’ils ne savaient plus comment réagir. Certains ont pleuré. D’autres n’ont rien dit. D’autres encore n’y ont pas cru. Une fois par an, quand la Marseillaise résonne devant notre monument à Réau, j’imagine ce silence-là : un silence qui n’apporte pas la paix d’un coup de baguette magique, mais juste la fin du vacarme. Et vous, connaissiez-vous ces histoires méconnues du 11 novembre 1918 qui montrent à quel point cette journée fut tout sauf simple ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !